「うちの子、最近なんだか変なものを口にするのが気になる…」

小児鍼灸師であり、超食育セラピスト、輝きベビーコーチング講師としても活動している安村政子です。

子育てをしていると、子どもが思い通りにならないことってたくさんありますよね。「イヤイヤ期が始まった?」「どうしてこんなことするの?」そんな時、子育て本や育児セミナーで「まずは共感することが大切」と学んだママも多いのではないでしょうか。

私もコーチングの講座を担当する中で、「子どもの気持ちに寄り添うこと」の重要性を伝えています。でも、時々、強く思うことがあるんです。

「何でもかんでも、安易に共感するのはちょっと待って!」

もしかしたら、それは単なるわがままではなく、見過ごしてはいけない子どものSOSかもしれません。

目次

「共感すればうまくいく」は本当?

子どもが言うことを聞いてくれない時、「コーチングを学んでみよう!」と思うママは少なくありません。コーチングは、子どもの自主性を引き出すための有効な手段の一つですが、魔法ではありません。リモコンのように子どもを操れるわけではないのです。

コーチングの本質は、子どもの内なる思いに耳を傾け、彼らが自ら答えを見つけられるようにサポートすること。それは紛れもない事実です。

その共感、本当に「本物」ですか?

想像してみてください。もしあなたのお子さんが、プラスチックのおもちゃや、道端の石ころ、ティッシュペーパーなどを口に入れていたら、どうしますか?

きっと、「ダメだよ!」と慌てて注意しますよね。

でも、「ダメ」と頭ごなしに否定するだけでは、子どもの心には響かないこともあります。かといって、「食べちゃダメ」と言わずに、子どもが自らやめるのを待つのは不安ですよね。

そこで、「まずは共感」という言葉が頭をよぎるかもしれません。

「食べたいんだね~」と、お子さんに共感しようとしたとします。共感とは、相手の意見や感情に、そのとおりだと感じる気持ち。

でも、本当にそう思いますか?プラスチックや石ころが、本当においしそうに見えますか?

共感した後に、「でもね、それは食べちゃいけないんだよ」と言ったとしたら、子どもはどう感じるでしょうか。「え?さっきはいいって言ったのに…?」と混乱させてしまうかもしれません。

そして、もしコーチングがうまくいかないと感じて、「もっと本気の共感が足りないのかも…」と思い悩むママもいるかもしれません。(もちろん、輝きベビーアカデミーの代表はそんなことは言いません!)

そこで、「食べたいよね~、だってきれいだもんね~、ママも小さい頃、ついつい口に入れちゃったことあるよ」と、さらに心を込めて共感しようとするかもしれません。

でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。それは本当にあなたの心からの共感ですか?もしかしたら、嘘の共感になっていませんか?

もし本当に共感しているのであれば、問題はないかもしれません。でも、もしそうでないとしたら…

見過ごしてはいけない「異食症」の可能性

嘘の共感で、本当に子どもの心に寄り添えていると言えるでしょうか?もしかしたら、子どもはママの言葉の矛盾に気づき、混乱しているかもしれません。

私が声を大にして言いたいのは、共感できないことは、無理に共感しないでほしいということです。なぜなら、子どもの理解しがたい行動の裏には、もしかしたら何らかのサインが隠されている可能性があるからです。

例えば、「異食症」という言葉を聞いたことはありますか?

**異食症(いしょくしょう)**とは、栄養価のないものを無性に食べたくなる症状のことです。食べる対象は、土、紙、粘土、毛、氷、木炭、チョークなど、様々です。

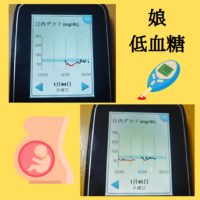

特に、栄養が不足しがちな小児や妊婦に多く見られることがあります。

異食症の原因としては、以下のようなものが考えられています。

栄養障害・栄養不良(特に鉄欠乏性貧血や亜鉛欠乏)

妊娠時のホルモンバランスの変化

脳への酸素供給量の不足による満腹中枢の異常

精神的な発達の遅れ

精神疾患の合併症状

脳腫瘍による異常行動

寄生虫の感染

もしお子さんが、プラスチック、石、ガラス、紙などを繰り返し口に入れるようであれば、それは単なるいたずらや興味本位ではないかもしれません。体からのSOSである可能性も考慮に入れる必要があります。

コーチングは万能ではない

子どもの行動には、必ず何らかの意味があります。もちろん、成長の過程で一時的に見られる行動もありますが、いつもと違う様子が見られた場合は、注意深く観察することが大切です。

何でもかんでも「共感」という言葉で片付け、コーチングだけで対応しようとすると、重大な病気や栄養の問題を見逃してしまう可能性があります。

もし、お子さんのことで気になる行動がある場合は、自己判断せずに、まずは専門家(医師や栄養士など)に相談することをおすすめします。

ママの直感も大切に

子育てにおいて、ママの直感は非常に大切です。「なんだかいつもと違う」「少し心配だな」と感じたら、その気持ちを無視しないでください。

共感することは大切ですが、それだけが子育ての正解ではありません。時には、毅然とした態度で「ダメ」と伝えることも必要です。そして、気になることがあれば、専門家の力を借りることも、愛情深い行動の一つです。

子どもの健やかな成長のためには、共感と観察、そして必要に応じた専門家のサポートが不可欠です。

【ママの不安に寄り添う!無料メルマガ配信中】

「うちの子、育てにくいかも…」と感じているママへ。

子どもの発達や気になる行動、ママ自身の心と体のケアについて、役立つ情報をお届けします。

この記事へのコメントはありません。