「なかなか治らない鼻づまり、もしかして副鼻腔炎?」

そう感じているあなたへ。

西洋医学では、炎症を抑える治療が一般的ですが、東洋医学では、体全体の気の流れの乱れが副鼻腔炎の根本原因と考えます。

この記事では、東洋医学的な視点から副鼻腔炎の症状を読み解き、自宅でできるケア方法、そして心の状態との深い繋がりについて解説します。

目次

副鼻腔炎の症状、東洋医学ではどう診る?

副鼻腔炎でよく見られる症状は以下の通りです。

- 鼻づまりによる鼻呼吸のしづらさ

- 目や鼻の周りの腫れや痛み

- 鼻水(粘り気のある黄色や緑色のものも)

- 匂いや味が分かりにくい

- 口の中に変な味がする(金属のような味)

- 耳の痛み

- 鼻詰まりによる睡眠不足

- くしゃみが頻繁に出る

東洋医学では、これらの症状を一つ一つ捉えるのではなく、体全体の気のバランスがどう乱れているかを診ていきます。

副鼻腔炎は「気」の乱れが原因? 東洋医学の考え方

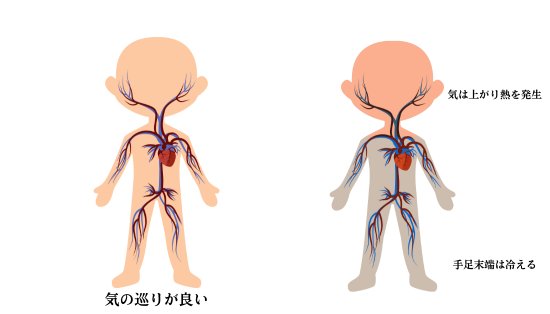

東洋医学では、体には生命エネルギーである「気(き)」が巡っていると考えます。この気が全身をスムーズに巡っている状態が健康な状態です。

しかし、何らかの原因で気の流れが滞ったり、バランスが崩れたりすると、様々な不調が現れます。副鼻腔炎の場合、特に以下の2つのポイントが重要になります。

1. 気の逆流と熱の発生

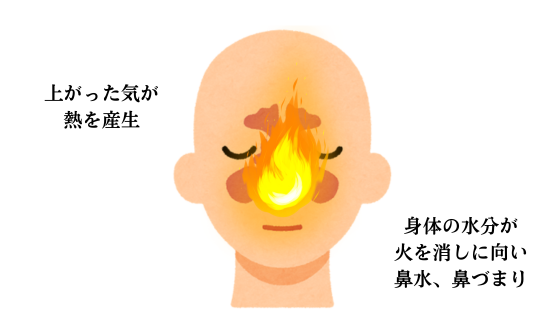

気が不足すると、本来下に向かうべき気が逆流して頭部に集まりやすくなります。そして、集まった気は熱を持つ性質があるため、鼻の周りに熱がこもりやすくなります。

2. 「肺」の機能低下と水の滞り

東洋医学で「肺」は、呼吸だけでなく、体内の水分代謝にも深く関わっています。

宣散(せんさん): 気や水分を外や上に押し出す働き

粛降(しゅくこう): 空気を取り込み、気や水分を下へ降ろす働き

この「肺」の機能が低下すると、体内の水分がうまく循環できずに鼻に溜まり、鼻づまりや鼻水の原因となります。

また、溜まった水分が鼻の粘膜を腫れさせ、さらに気の流れを悪くし、熱を生み出すという悪循環に陥ることもあります。これが、粘り気のある鼻水の原因と考えられます。

なぜ「肺」の機能が低下するのか?

「肺」の機能低下には、主に以下の3つの原因が考えられます。

気の不足:

食事: 食べる量が少ない、栄養バランスの偏り

睡眠: 睡眠不足、質の悪い睡眠

気の停滞:

運動不足、長時間同じ体勢でいる

気のうっ滞:

考えすぎ、ストレス、感情の抑圧

【自分でできる!】副鼻腔炎を和らげる5つの東洋医学的ケア

病院での治療と並行して、自宅でできるケアを取り入れることで、副鼻腔炎の改善をサポートできます。

- 足湯: 上に上がりすぎた気を足元に下げる効果があります。リラックス効果もあり、睡眠の質向上にも繋がります。

- 片足立ち: 足に意識を集中させることで、気が足の末端に向かいやすくなります。無理のない範囲で左右交互に行いましょう。

- 足踏み: 足を動かすことで血行が促進され、体全体の気の巡りが良くなります。

- 食生活の見直し: バランスの取れた食事を心がけましょう。特に、消化の良い温かい食事を意識し、「まごわやさしい」食材を取り入れるのがおすすめです。

- 質の高い睡眠: 早めに就寝し、十分な睡眠時間を確保することで、気の流れが整いやすくなります。寝る前のスマホやパソコンは控えましょう。

副鼻腔炎は体からのメッセージ? 心との深い繋がり

東洋医学では、体と心は深く繋がっていると考えます。副鼻腔炎の症状は、単なる体の不調ではなく、あなた自身の生き方や心の状態を映し出している可能性もあります。

例えば、鼻は「呼吸」、つまり生命の根源である空気を取り込むための入り口です。鼻が詰まるということは、「生命力を感じにくい」「生きる喜びを感じられない」といった心の状態と関連があるかもしれません。

また、副鼻腔炎になりやすい人は、苦しみを恐れるあまり、自分の感覚を麻痺させている大切な人の苦しみに寄り添いすぎて、自分の感覚を切り離しているといった傾向があるとも言われています。

栄養バランスを整えることは大切ですが、もしあなたが苦しい環境に身を置いているなら、体が栄養を十分に吸収できないこともあります。

まずは「気づく」ことから始めましょう

副鼻腔炎の根本的な改善には、自分の心の状態に気づき、向き合うことがとても大切です。

自分が本当にしたいことは何なのか?

どんな感情を抑え込んでいるのか?

今まで見て見ぬふりをしてきた感情に気づくことで、気の流れは変わり始めます。

私たち東洋医学の専門家は、あなたの体の状態を丁寧に診察し、気の流れを整えるお手伝いをします。そして、必要に応じて、あなたがご自身の心と向き合うためのサポートもさせていただきます。

つらい副鼻腔炎でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。

この記事へのコメントはありません。